阅读:0

听报道

今天是4月10日,按照惯例还是先通报一下加拿大的疫情数据。截止到目前,加拿大共有确诊病例22039人,其中魁北克省11677人,安大略省6237人,阿尔伯塔省1451人,我们卑诗省1370人。令人欣慰的是,尽管确诊人数仍有增长,但死亡总数还维持在580例,死亡率在2.6%左右。疫情当前,这也可谓加拿大国民能够略感欣慰的地方了吧。

话接前文,继续讲述我冒着疫情风险前往急诊室就诊的经历。

正如之前介绍过的,本人居家防疫期间,因为错用非医用酒精给体温计消毒,口腔尤其是舌头遭遇灼伤,有幸(或者说是不幸)符合了前往急诊室就诊的条件。我只好前往住所附近的UBC大学附属医院。

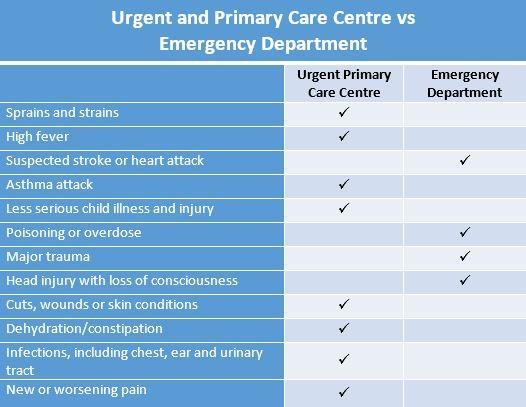

在这里简单介绍一下大温哥华地区的急诊系统。在温哥华华人传统意义统称为“急诊室”之所在,分为两个不同的部门,一个是Emergency Department,也就是急诊室的直译,只接收生命垂危的病患者,例如心脏病发作、吸毒过量,或者头部受伤而昏迷;另外一个是Urgent and Primary Care,我把它翻译为“紧急医疗中心”,造访者主要是出现急症外伤等意外状况,又来不及在正常医疗体系中花费三四天预约家庭医生,且一时半会儿没有生命危险的病人(详情请看下面的图表)。

此次我前往的就是一个Urgent and Primary Care。由于正处于疫情传播特殊时期,广大市民对于前往医疗设施大都心存忧虑,担心被交叉感染。这一点我也不能免俗,好在这Urgent and Primary Care并不处理有生命危险的病号,所以不是24小时营业,也是准点上班下班;也就是说哪怕你在半夜里摔断了腿,也要等到第二天早上急诊上班才能去看大夫。

查了一下附近医院急诊室早上8点开始上班,便开始盘算,如果别人都是8点之后到急诊室,而我在开门之前就等在门口,岂不是进门就看伤,可以避免和其他患者接触了?心里不禁又暗赞自己真是个小机灵,于是7点不到就从家出发。一到医院赫然发现,已经有十来个病人比我先到一步等在急诊室门口了。特别是按照加拿大官方指令,防止新冠传播不一定要戴口罩,却要严格限定人与人在户外的距离不得小于两米,这十来个人的队伍便显得格外漫长。

8点钟一到,急诊室大门打开,一个工作人员走了出来。先是拿出一个告示牌,指示每个排队的人仔细阅读,并且大声宣布:疫情期间,为了保证人与人两米的隔离距离,一次最多放两个人进入急诊室的登记候诊区域,然后按照排队顺序询问每个人的信息。我的心不禁一凉,考虑到加拿大医务人员对病人极有耐心的态度和与之相辅相成的极其缓慢的工作效率,按照以往经验,大概整个白天时间都要用在排队上了。

孰知今天的情形却大大出乎所料。排队进展异常迅速不说,最困惑的是前面很多人接受询问之后不是进入急诊室,而是转头直接离开了。直到我快排到诊室门口才算搞清楚,原来告示上除了要求大家相隔两米间距排队,还指出所有具有疑似新冠病毒感染症状的人将不会被允许进入急诊室,而是要回家拨打疑似患者求助热线“8-1-1”,待专业医务人员安排你到哪里就诊。门前这位仁兄就是在进行初筛,询问排队的病人就诊原因,如果涉及新冠疑似症状,那就赶紧回家打电话求助去。

乍一看在疫情大环境下,这种处置方式合情合理,但关键在于这次新冠病毒实在狡猾无比,发展至今又更新换代,症状五花八门;有高烧、咳嗽、气喘等典型症状的病人被急诊室拒绝也便罢了,其他非主流症状的人也被请回了家。你说你腹泻严重需要就医?不好意思腹泻是新冠疑似症状,回家打电话去;你说你胸疼腹痛?不好意思疼痛可能是肺炎疑似症状,回家打电话去;你说你头晕恶心?不好意思头晕是新冠疑似症状,回家打电话去;甚至你说你眼睛红肿发炎无法睁开?一样不好意思,最新的研究表明眼睛不适可能是因为新冠病毒通过结膜感染,请回家打电话去……

听着前面的人与接待员的对话,我逐步摸清楚了问题的关键,那就是按照现在的规定,你一定要完全不具备新冠病毒感染可能带来的任何一种症状,才会被允许进入急诊室;而另一方面,新冠病毒可能会造成几乎所有的不适症状,如果你没有出现任何一种症状,那说明你是一个百分之百健康的人,那又没有必要再进急诊室耽误时间了——这种典型的“Catch-22”处境,让我觉得自己真的是在豆瓣上亏欠了约瑟夫·海勒一个五星好评!

幸好这冠状病毒再神通广大也只能带来内科症状,还没办法造成外伤流血、骨骼断裂、关节脱臼!所以还是有两三个包着纱布或拄着拐的病人被获准进入急诊室,这也极大鼓舞了我的精神。不管自己面对多严重的问题,只要看到有人比自己更不幸,就会变得自我感觉良好起来,这种行为模式简直可以算是全人类的劣根性之一了。看着我前面的姑娘一脸委屈申辩自己完全没有咳嗽气喘,仅仅每一次呼吸胸口都会疼痛,家庭医生又预约不上,我甚至产生了一种自己受的是外伤这是何等美好的心理错觉。

我沉浸在对自己劣根性深刻的哲学反思中,前面的姑娘还是伤心地离开了。医护人员已经在向我召唤,然后在距离他一米多的位置再伸手示意我站住。他上下打量我一番,大概是没看到什么明显的肢体受伤迹象,反倒严严实实捂着一副N95口罩,表情立刻变得严肃。先是指着告示牌问我,是否有列出来的症状?我摇摇头表示没有任何一种症状;他稍微一愣,问出了一句经典的话:“没有这些症状你为什么来这里就医呢?”我非常确定,他此刻也面对着这种尴尬、这种对就医规则里隐含的矛盾与幽默感的深刻体会;只不过在大环境压力之下,医患双方都不得不强迫自己假装察觉不到其中的讽刺罢了。

我努力活动肿胀的舌头,含混不清地回答他,此次遭遇纯粹是因为不小心接触了浓度95%的有毒酒精,舌头和口腔黏膜都被灼伤了。我想摘下口罩给他看看伤处,对方却连忙摇手制止了我,并且开始详细追问:为什么会把有毒酒精放到嘴里?是误服了还是有人给我服下的?我回答说是自己犯错了不是别人给我下毒,他马上警觉起来,追问我为什么要喝这种有毒试剂?是不是因为喉咙疼痛不适?这次轮到我一头雾水了,很是仔细思考了一下,想搞清楚他提问的逻辑,最后还是放弃了,只能反问他:我倒是没有喉咙不适,但是如果喉咙痛的话,喝点这种有毒酒精能够缓解吗?就这样,我们双方再次陷入了短暂的尴尬。

我只好拿出之前在家里拍摄的酒精和温度计照片,解释说是自己用这种试剂给体温计消毒,忽略了没有擦拭干净就放到嘴里测体温……

听到体温一词,对方再一次警惕起来,问我为什么要测量体温,是不是出现了发烧症状。我回答他,我不发烧只是担心而已。他便继续追问:不发烧,没有不适,为什么担心?我只好如实回答,就是因为现在完全不发烧,所以会担心自己不知道何时可能会发烧,所以监测体温。然后他再再一次问道:既然不发烧,为什么担心自己不知道什么时候会发烧……

此时我忽然发现,这场对话已经朝着广大东北同胞都很熟悉的“你瞅啥?” “瞅你咋地!”这样的死循环发展了。我只好下定决心,放弃自己最后的矜持和自尊,不得不直白告诉他,因为被现在铺天盖地的疫情消息刺激得紧张焦虑,吓傻了……我都被刺激得失去理智,连酒精外包装上的有毒标识都没看就拿来用了,哪里还能平静到仔细谋划,没有任何症状就一天测三次体温是不是多此一举?

面前的医护人员突然露出了不知是因为释怀还是同情,抑或单纯觉得好笑而笑的笑容;终于确认他面前站的是一个被疫情吓得做出蠢事的倒霉蛋,而不是一个狡猾的、想要靠某些人为因素而掩藏疑似症状进入医院的狡诈之徒。于是他拉开门示意我走进了接待处。

接下来的流程倒是一如往常。让我出示自己的医疗保险卡核对信息之后,工作人员再一次详细询问并记录了昨天晚上发生的事情。我只能再次怀着羞耻之心从头讲述了一遍上一篇文章里的内容。再接着又来了一个护士给我测量血压心跳等常规检查,总之一切正常。只是到最后护士拿出一个电子体温计,在我额头来回划过,之后告诉我体温完全正常,并且笑着对我说,还是赶紧去亚马逊买个电子体温计,以后就不会再出这种状况了。我因此猜测基本上急诊室里已经传开了我的段子,难免露出尴尬的神态,反倒是护士安慰了我,说现在这样的情况下,大家心里压力都大,难免做出不理智的行为,不必太自责,只要以后注意就好了。

基础测试一路绿灯,护士拉开了分隔接待等候处与治疗区域的门,领着我走了过去。治疗区域已经用帆布隔断分成了一个一个四方形的小空间,护士领我走进一个隔间,中央有一把椅子,坐在上面距离四周的布墙差不多都是一米距离。想来在我隔壁区域的最中心,也一样坐着一名求医的伤患,这样我们之间的距离恰好就是两米。于是我便老老实实坐在椅子上,一动不敢动。过了不到20分钟,一位医生走进来手里拿着护士的记录,她看到我再次忍不住笑了笑,然后终于要求我摘下口罩张嘴给她检查。

检查过后医生直接告诉我,我的口腔灼伤不算严重,主要的伤口只是几个细长的区域(毕竟是水银体温表带进去的试剂灼伤的)。至于无法做吞咽动作,是因为唾液的分泌主要来自于我受伤的舌下部位的舌下腺,而没有唾液人是无法咽下任何东西的,所以现在要是想进食或者吞咽什么东西,就要一边咀嚼一边喝一口水。另外口腔粘膜是人体恢复速度最快的器官,所以尽管我今天一天痛苦症状可能会加剧,但是不用做其他治疗,三到四天内也就会痊愈。她最后给我开了消炎止痛的漱口水处方,就打发我离开了。

我本人明显也没有在医疗区多逗留的意愿,拿了处方便走。临出门时对医生表示感谢,并且为自己焦虑之下不理智的行为让自己受伤而浪费了医生的时间道歉。结果医生也再次安慰我,没什么,我还不算最离谱的,她这两天还见过因为紧张直接喝下同样品牌的95度有毒酒精导致食道烧伤前来就医的。这勾起我对刚才进门之前工作人员曾有“喝有毒酒精是不是因为喉咙不适”问题的回忆。我赶紧咨询此君为什么要喝这种酒精?医生很无奈地回答,因为那位病人出现咳嗽症状,过分忧虑自己是不是感染了新冠;而根据卑诗省现行的政策,只有当急诊者有疑似症状而又必须住院的时候,才会给他做检测。为了能够得到一个检测机会,他冒险喝下酒精灼伤食道,然后到急诊就医要求住院。

看我一脸震惊的表情,医生又轻描淡写补充了一句:“这样的案例这些天来我已经遇到两次了。”

闻听此言我无言以对,只能揣好处方,急匆匆离开了医院,脑子里只能想到一句话,那就是“恐慌远比病毒更可怕”!

话题:

0

推荐

财新博客版权声明:财新博客所发布文章及图片之版权属博主本人及/或相关权利人所有,未经博主及/或相关权利人单独授权,任何网站、平面媒体不得予以转载。财新网对相关媒体的网站信息内容转载授权并不包括财新博客的文章及图片。博客文章均为作者个人观点,不代表财新网的立场和观点。

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号